Salah satu kategori film pendek yang paling seru untuk diamati adalah eco-cinema. Karya-karya eco-cinema acap kali membawakan pertanyaan-pertanyaan penting seperti: Di manakah posisi kita dalam lanskap besar bernama alam ini? Siapakah alam yang selama ini kita huni—tempat berpijak yang acap kali kita injak-injak itu? Masihkah kita terhubung dengannya; lewat jalinan ruang, waktu, ingatan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik?

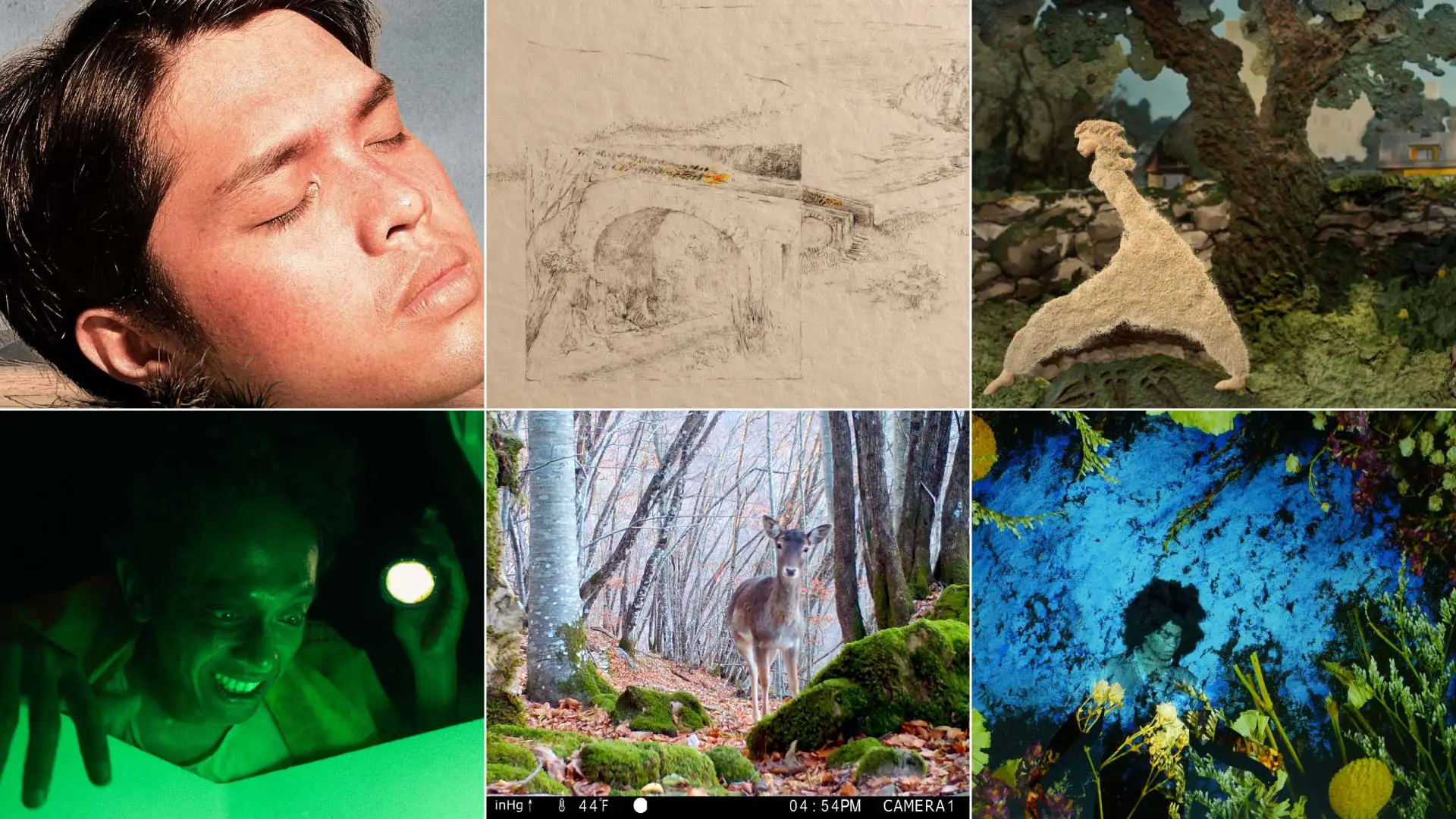

Melalui program “Our Planet” dan “Sense of Place” di Minikino Film Week 11 (MFW11), kita diajak untuk menelusuri, membayangkan, dan memaknai ulang hubungan manusia dengan alam melalui konstelasi narasi sinematik yang plural. Di satu sisi, ada program “Our Planet” yang menjelajahi kedekatan antara manusia dan alam. Melalui enam film pendek yang puitis, kita melihat bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa alam dan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Di sisi lain, ada program “Sense of Place” yang menghadirkan citra dan suara dari lingkungan hidup yang masih ditinggali, namun kian ditinggalkan manusia. Ketujuh film pendek ini menghadirkan potret hubungan antara penghuni dan ruang-ruang hidup yang kian tersekat, renggang, dan bahkan mendekati titik buyar.

Selaras dalam Ketidakselarasan

Dalam “Our Planet”, hubungan antara manusia dan alam itu direntangkan melalui berbagai format tutur yang lentur; mulai dari animasi, fiksi, hingga eksperimental. Program ini dibuka dengan depiksi hubungan harmonis antara seorang wanita dan lingkungan kebunnya dalam Flow of Being (Helen Unt, Estonia, Bulgaria, 2024). Film animasi pendek asal Estonia ini digarap dengan teknik mixed media yang menggabungkan berbagai media, termasuk paper cutouts, sand animation, dan stop-motion animation. Hasilnya? Gambar kaya tekstur yang menangkap keindahan siklus alam yang utuh dan bulat. Perbatasan antara tubuh karakter dan kebunnya terus bergerak dan kian kabur, layaknya pasir yang tertiup angin di atas lukisan. Melalui berbagai adegan kembara melewati ruang liar di sekitar kebun sang wanita, kita diundang untuk menyadari peran sebagai bagian dari entitas alam yang lebih besar dan terhubung.

Sentimen ini berbeda dengan yang terkandung dalam Fish, Please! (Haris Yuliyanto, Indonesia, 2024). Jikalau film pembuka tadi menggambarkan bagaimana seorang manusia dapat memperoleh pencerahan bila ia menerima aliran hidup dalam alam, film kedua ini menggambarkan tersendatnya harmoni tersebut. Film pendek ini mengikuti perjalanan seorang pria yang terpaksa mencuri ikan dari suatu pelabuhan berkabut untuk memberi makan istrinya di rumah. Pencahayaan merah dan hijau yang tidak alami dan bengis mengekspresikan tragedi sentral dari cerita tersebut; bagaimana kapitalisme menjadi poros dalam tindak-tanduk manusia yang kian transaksional dan mekanis. Ini adalah film horor arketipikal dari zaman perubahan iklim—ketika komodifikasi dari alam menghancurkan bumi dan manusia.

Beranjak dari kedua ekstrim tersebut, ada Silent Panorama (Nicolas Piret, Belgia, 2024) yang merupakan rekaman dari proses menggambar di atas secarik kertas. Karya ini meditatif, damai, dan adem. Tampilan layar yang minimalis mengundang kita untuk mempertimbangkan indra-indra kita—bagaimana alam tidak hanya dilihat, namun juga didengar dan dirasakan. Rasa damai ini juga terus hadir dalam Even Tide (Francesco Clerici, Italia, Swiss, 2023) yang menunjukkan bumi pasca-manusia. Film eksperimental ini disusun dari footage tak terpakai dari proyek dokumenter lain—footage di mana hewan-hewan hutan berinteraksi dengan kamera. Title card di akhir film mengumumkan bahwa kamera-kamera tersebut dibuat di pabrik senjata. Ada perasaan melankolis di balik kontekstualisasi tersebut; di dunia di mana manusia binasa akibat ulahnya sendiri, kamera tanpa kru kamera akan terus menangkap gambar—manusia mungkin merupakan bagian dari alam, tapi alam akan terus ada tanpa manusia.

Dalam Becoming Air (Diego Galafassi & Alisi Telengut, Jerman, Swedia, 2024), tubuh tak lagi jadi identitas individual, melainkan menjadi representasi kolektif atas alam itu sendiri. Masuk keluarnya molekul udara dari dalam paru-paru menantang perbatasan manusia-alam. Tubuh manusia adalah kanvas indah yang dilumuri cat dan proyeksi cahaya.

Hal ini berbanding terbalik dengan film pamungkas, yakni Water Sports (Whammy Alcazaren, Filipina, 2024), yang sepenuhnya berfokus pada reaksi manusia ketika alam malah berbalik dan menyerang mereka. Film pendek ini membawakan estetika Y2K yang segar, dengan banyak bumbu elemen visual non-sequitur, selera humor, dan romansa queer yang menyenangkan. Pertanyaan yang ditanyakan di awal film sederhana: apa yang bisa dilakukan segerombolan murid sekolah di Filipina yang terjemur di bawah atmosfer pemanasan global dan akan segera tersapu oleh tsunami? Ada yang takluk dan meleleh di lapangan, ada juga yang berpura-pura main polo air di bawah terik matahari. Tapi solusi terbaiknya? Cinta! Di era di mana sekian banyak anak muda merasa tidak berdaya menghadapi bencana ekologis, Whammy Alcazaren menawarkan pelukan erat nan hangat dalam bentuk film pendek sembari mengatakan bahwa semua itu tidak apa-apa selama kita bisa merasakan hangatnya cinta, meski meleleh dipanggang panas iklim akhir dunia.

Alam itu Ruang

Pendekatan tersebut berbeda dengan program “Sense of Place” yang mengartikulasikan ruang-ruang alam dan buatan sebagai lanskap relasi, konflik, dan memori. Di The Wiels Marsh (Charlotte Pion, Belgia, 2025), ruang rawa-rawa kota menjadi saksi perlawanan ekologi terhadap gentrifikasi. Narasi film tersebut secara sabar menjelaskan bagaimana tanah yang dianggap “liar” justru lebih fungsional dalam membangun keterhubungan antara berbagai makhluk hidup yang tinggal di sana, ketimbang proyek pembangunan garapan manusia yang sering kali menggantikannya. Penggunaan estetika kolase yang menggabungkan berbagai kliping juga menekankan poin tersebut: pembangunan itu acap kali kasar, menyalahi ruang yang ditempatinya.

Tetapi, apakah sentimen tersebut berarti semua ruang buatan merupakan hal negatif? Public Pool (Elizabeth Lo, Amerika, 2025) menantang interpretasi tersebut dengan menghadirkan potret kolam renang umum di tengah kota sebagai suaka manusia agar dapat kembali merasakan keterhubungan dengan sesamanya. Tirta biru kolam tersebut menyediakan ruang kabur, tidak hanya dari teriknya musim panas, tetapi juga dari isolasi dunia di luar third place tersebut.

Metafora air tersebut kemudian dibalik dalam Us, The Sea and The Sad End (Malgorzata Rybak, Polandia, 2023) yang menyentil dengan animasinya: ketika laut memberikan ikan terakhirnya pada manusia yang selama ini terus-terusan meminta, manusia tersebut malah enggan untuk meruwatnya secara berkesadaran dan berkelanjutan. Jika kedua film pertama dari program ini menggambarkan hubungan yang tegang namun masih berlanjut, film ini berbeda karena metaforanya membahas akhir dari suatu hubungan secara final.

Sedangkan, Luka Bakar (Jason Iskandar, Indonesia, 2025) memperlihatkan bagaimana ruang yang habis terbakar bisa tetap memuat kehidupan; manusia hadir bukan sebagai penyelamat atau perusak, tapi sebagai penyintas. Penggunaan footage kebakaran yang dihadirkan dengan konteks minimal mengundang kita untuk membayangkan ruang urban sebelum dan sesudah bencana, sekaligus bagaimana ruang tidak hanya memuat wujud, namun juga menampung posibilitas. Beranjak dari film pendek bergaya dokumenter tersebut, ada dua karya abstrak dan eksperimental dalam Lights, Haze (Tata Managadze, Georgia, Belgia, Finlandia, Portugal, 2024) dan Este no es tu jardín (Carlos Velandia, Kolombia, 2025) menjelajahi tempat sebagai medan kenangan dan trauma kolektif, antara utopia masa kecil dan luka ekologis dari kolonialisme lingkungan. Penggunaan bentuk-bentuk abstrak yang dilukis dengan efek cahaya, alih-alih fotografi atau animasi, mengundang kita untuk mempertimbangkan ruang sebagai konstruksi batin dan pikiran yang hadir lebih dari wujud fisiknya.

Terakhir, ada There Will Come Soft Rains (Elham Ehsas, Inggris Raya, 2025) yang menyimpulkan perjalanan dengan adegan sunyi: seorang anak memindahkan makam ayahnya demi menghindarkan jasadnya dari banjir; dari alam yang tak lagi sehat dan stabil. Namun, dari upayanya itu, sesungguhnya siapa yang betul-betul dia pedulikan? Judul dari film pendek ini diambil dari salah satu puisi karya sastrawan Amerika Sara Teasdale, yang menggambarkan berlanjutnya alam yang tidak peduli akan kehancuran umat manusia melalui wabah dan perang. Alam mungkin adalah ruang yang sedang kita tinggali—tapi bagi alam, kita hanyalah penumpang sementara.

Jika ruang akan selalu ada tanpa manusia, padahal manusia butuh ruang untuk hidup. Apakah mungkin hubungan tersebut dapat dikarakterisasikan sebagai hubungan dua arah?

Alam dalam Alam

Film-film pendek dalam “Our Planet” dan “Sense of Place” mengartikulasikan sekaligus menggugat keterhubungan manusia dan alam yang kadang terasa lekat, tetapi di sisi lain juga terasa penuh sekat. Hubungan yang kadang platonik, tapi semakin ke sini semakin anorganik. Itulah ekspresi dari eco-cinema: ada film pendek yang antusias mengadvokasikan pembasuhan spiritual manusia, layaknya dua orang kekasih yang kembali menemukan cinta setelah lama berpisah. Ada pula karya film yang sepertinya pesimis akan kemungkinan pulihnya keseimbangan dalam hubungan ini. Namun, secara keseluruhan, kedua program ini menjadi upaya untuk menyembuhkan luka tersebut—bukan hanya secara ekologis, tapi juga eksistensial. Menyadari bahwa manusia bukan pusat semesta, melainkan bagian dari siklus dan lanskap yang jauh lebih besar darinya. Bahwa menjaga alam bukanlah tindakan altruistik, melainkan bentuk tertinggi dari menjaga diri sendiri; diri yang telah menubuh dan tumbuh dengan alam.

Film-film dalam kedua program tersebut memang berasal dari berbagai belahan dunia, namun resonansinya bersifat universal karena film adalah bahasa internasional. Pada akhirnya, kita semua sedang berdiri di ujung sesuatu: entah kehancuran, entah kebangkitan. Dan barangkali masa depan tidak akan ditentukan oleh sistem, teknologi, atau kekuasaan, tetapi oleh sesuatu yang lebih sederhana: apakah kita masih mampu mengingat bahwa kita adalah bagian dari alam yang kita pijak, sekaligus injak-injak.

Editor: Ritaro Hari Wangsa

PROFIL PENULIS

|

AUDIE FERRELL

Surabaya, Indonesia Audie was born in Surabaya, raised in Jakarta and Denpasar, and feels home wherever there’s a movie screen. Aside from debating and studying English literature at Petra Christian University, he mostly spends his time writing about the intersection between film, history, economics, and environmental engineering. |

|

HESTY NURUL KUSUMANINGTYAS

Klaten, Indonesia Tyas was born, raised, and lives in Klaten, Central Java. She likes to keep up her spirit with reading, writing, and immersing herself in deep discussions about the meaning of life with her chubby cats at home. She is an Aquarius. |

Discussion about this post