Dulu, kupikir film bertugas sebagai hiburan di kala senggang saja. Kuanggap pula, setelah adegan terakhir selesai dan credit title mulai bergulir, film telah berakhir. Jejak-jejak yang tersisa adalah sebentuk emosi yang timbul atas berhasilnya film tersebut menggugah riak-riak memori personal yang tersimpan dalam diri. Percakapan yang hadir setelah menonton film bareng teman di bioskop pun biasanya berkisar pada unsur intrinsik film yang berhasil menghadiahi kami pengalaman baru dalam melihat dunia dari lensa yang tak pernah kami punya sebelumnya.

Kemudian, aku mulai bertemu dengan ragam film lain yang tidak selalu diputar di bioskop, melainkan di festival film atau kanal pemutaran film digital, contohnya seperti dokumenter. Sensasi yang timbul setelah menontonnya tidak selalu menghibur. Meski begitu, tetap ada titik kesadaran baru yang terbit setelah itu, sesubtil perubahan cara pandang atau keberanian untuk mempertanyakan status quo.

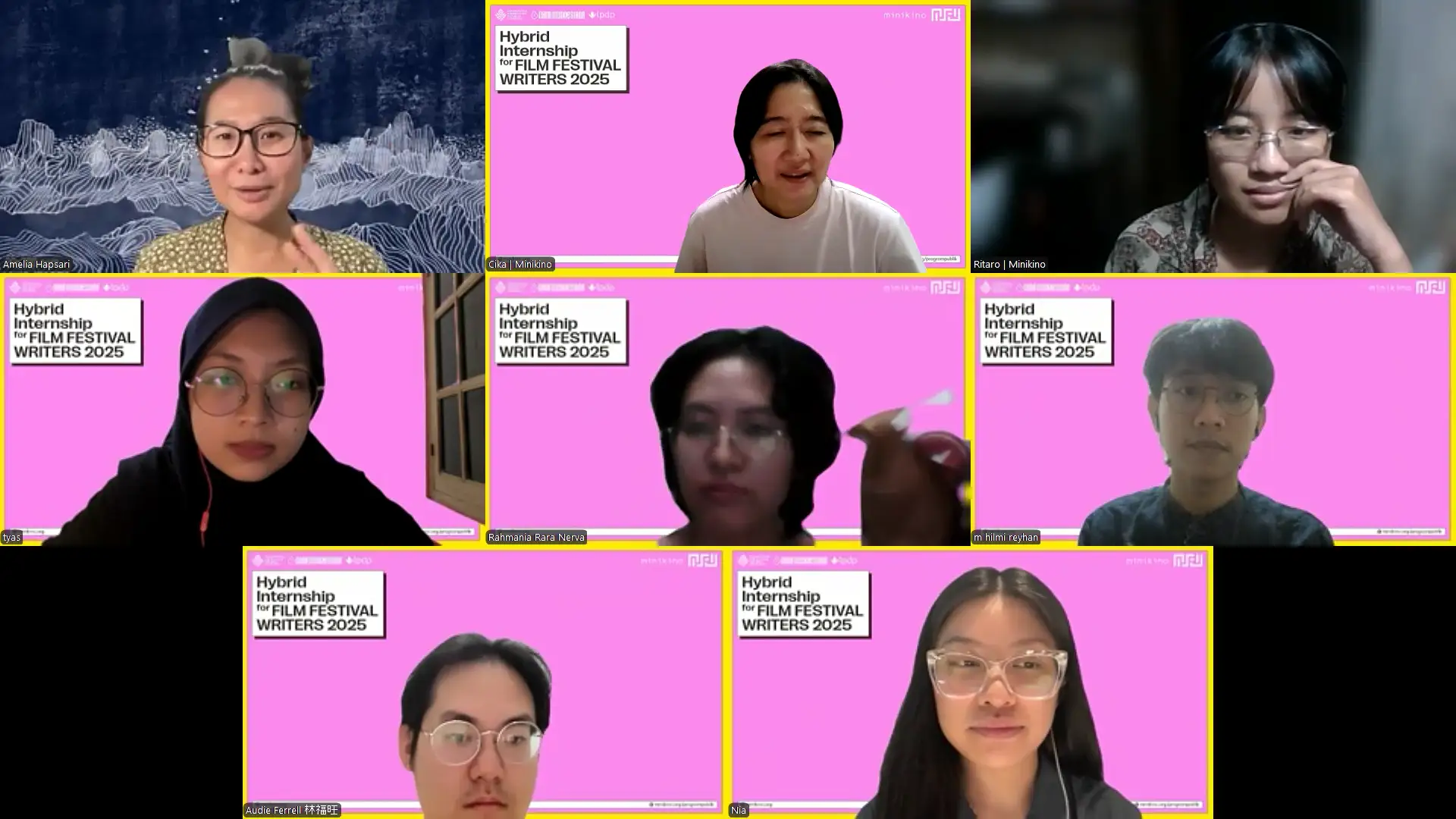

Dari situ, aku yakin pastilah film tidak semata dibuat sebagai hiburan di kala senggang saja. Tentu ada alasan lain di balik penciptaannya. Lewat artikel ini, aku hendak mengajak pembaca menelusuri alasan tersebut dengan berusaha mencari tahu dampak apa yang mungkin dihadirkan lewat film selepas ia ditonton. Penelusuran ini akan menggunakan perspektif film dokumenter pendek yang didapat dari sesi panel bersama Amelia Hapsari (selanjutnya kita sapa Amel) yang difasilitasi oleh Minikino sebagai bagian dari rangkaian program penulis magang Minikino Film Week 11.

Amel telah berkiprah selama lebih dari 20 tahun di dunia film dokumenter; dari bertahan memproduksi film meski minim pendanaan hingga membantu distribusi dan pendanaan bagi proyek-proyek dokumenter di Asia Tenggara lewat perannya sebagai direktur In-Docs. Pada 2021, Amel didapuk sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) dan menjadi juri Oscar pertama dari Indonesia. Malam itu, Amel berbagi kepada kami soal dampak yang hadir lewat medium film pendek melalui pengalamannya dalam menggarap dua dokumenter, yakni: Jadi Jagoan Ala Ahok (2012) dan Acung Memilih Bersuara (2023).

Film dokumenter banyak berinvestasi pada pengalaman kehidupan subjek yang diikuti untuk memproyeksikan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mengadvokasi isu tertentu. Jalinan adegan yang tak direka memudahkan penonton untuk berinteraksi dan berempati dengan kisah yang disuguhkan, meskipun subjeknya tidak selalu terasa dekat atau familiar. Mereka bisa berasal dari tempat-tempat yang jauh dari keseharian kita, tetapi menyimpan kisah-kisah yang merepresentasikan keuniversalan dan beresonansi secara personal. Dalam praktiknya, dokumenter menghadirkan tantangan tersendiri. Bagai belati bermata dua, keberjarakan antara penonton dan subjek kadang menjadi salah satu alasan kenapa film dokumenter tidak selalu menjangkau penonton sebanyak film fiksi. Trayek distribusi yang umumnya melalui jalur festival atau pemutaran alternatif lainnya menjadikan film dokumenter tidak terlalu mengandalkan keuntungan secara finansial. Karena itu, pembuatnya mesti memiliki alasan lain sebagai siasat untuk terus bertahan di arena ini.

“Saya tidak membuat film dokumenter untuk bersenang-senang, menjadi terkenal, atau punya uang banyak; karena itu tidak mungkin. Tapi bagi saya, karena saya ingin mengusahakan dampak [lewat karya film dokumenter] ini.” Begitu kata Amel.

Film dokumenter yang disutradarai Amel bersama almarhum Chandra Tanzil yang berjudul Jadi Jagoan Ala Ahok (2012) digarap dengan minim dana dan ditayangkan lewat kanal YouTube “Panggil Saya BTP”. Hingga tulisan ini dibuat, dokumenter tersebut total telah ditonton lebih dari 700 ribu kali sejak diunggah pada 3 Oktober 2019. Awal perilisan, Amel sempat deg-degan. Ia punya kekhawatiran filmnya ini bakal dipandang sebagai produk sinema yang nirkonseptual dan punya afinitas tertentu terhadap tokoh/partai politik oleh para kritikus film. Namun, sejak awal mengikuti perjalanan Ahok pada 2008, Amel tidak membuat dokumenter tersebut sebagai aji mumpung terhadap situasi politik yang ada. “Yang terpenting adalah dirilis, kemudian bertemu dengan penontonnya,” tegasnya.

Lebih dari sepuluh tahun sejak film itu diproduksi, film itu akhirnya bertemu dengan penontonnya. Ahok mengunggah dokumenter tersebut di kanal YouTube pribadinya. Jadi Jagoan Ala Ahok (2012) disaranakan sebagai wahana edukasi politik bagi para calon pemimpin daerah yang beraspirasi maju dalam pilkada tanpa metode politik uang sebagaimana yang telah Ahok jalankan dan terekam dalam dokumenter tersebut. Jadi Jagoan Ala Ahok (2012) akhirnya menemukan jalan dampaknya sendiri.

Acung Memilih Bersuara (2023) menempuh jalan dampak yang berbeda pula. Dokumenter garapan Amel yang juga ditayangkan lewat kanal YouTube ini, hingga kini telah ditonton sebanyak 5 ribu kali sejak pertama kali diunggah pada 28 Februari 2023. Beberapa waktu setelah perilisan filmnya, Amel mendapat pesan singkat dari ibunya. Sang ibu menyampaikan pesan apresiasi yang dititipkan oleh seorang biksu penyintas tragedi Pasuruan kepada Amel. Ia berterima kasih pada Amel atas keberaniannya dalam membuat dokumenter tersebut. “Bagi saya, meskipun cuma satu orang, tapi ini adalah dampak yang sangat besar.”

Perjalanan distribusi dua film Amel tersebut juga turut memberi ilustrasi bagaimana medium pemutaran mengambil peran strategis dalam menentukan sebaran dampak film. YouTube, misalnya, menjadi kanal distribusi yang inklusif karena dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja—dengan minim biaya. Selain itu, sifat arsip digitalnya memungkinkan film untuk terus hidup dan ditonton kembali di masa mendatang. Dalam konteks ini, YouTube tak hanya menjadi alternatif dari jalur distribusi arus utama, tetapi juga bagian dari strategi untuk memperluas ekosistem penonton dokumenter. Melalui cara ini pula, film dapat meninggalkan jejak digital sekaligus membangun jejak pemikiran lintas generasi; membuka inspirasi bagi pembuat film berikutnya untuk merancang strategi distribusi serta dampak dari karya mereka secara kreatif dan adaptif.

Cerita Amel juga menjadi penegas bahwa tugas film tak berhenti sampai di menit terakhirnya saja. Ketika dokumenter pendek seperti Jadi Jagoan Ala Ahok (2012) dan Acung Memilih Bersuara (2023) akhirnya menemukan penontonnya dalam ruang dan waktu yang tak terduga, itu menjadi bukti bahwa dampak sebuah film bisa hadir secara tak terduga dan tak linear; ia mungkin sempat terputus di tengah jalan, tetapi pada akhirnya tetap menemukan terhubung kembali. Di luar layar, film dapat bertahan dan berfungsi sebagai medium perubahan, meskipun bentuk perubahan itu tidak selalu mudah untuk diukur.

Dampak film tidak hanya bergerak menuju pada penonton; ia saling-silang, sehingga mengenai pembuatnya pula. Proses kreatif dalam penggarapan film jenis apa pun menjadi ruang refleksi yang dalam, tempat di mana suara-suara lain dalam diri pembuat film mendapat ruang untuk bersuara. Film menjadi cerminan diri sekaligus medium untuk menyuarakan nilai-nilai yang diyakini. Dalam kasus dokumenter, film seringkali menjelma sebagai bentuk advokasi atau bahkan aktivisme. Setiap film tidak hanya mengangkat isu kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga menegaskan harapan serta perlawanan mereka terhadap sistem yang timpang. Proses ini membantu menguatkan agensi para subjek film sekaligus memperkuat keyakinan pembuatnya untuk terus menghadirkan ruang-ruang keberpihakan lewat sinema.

Pada akhirnya, setiap film memiliki agensi dan jalannya sendiri untuk berdampak. Tidak terbatas pada ragam dan ruang distribusi, juga tidak selalu terpatok pada jumlah penonton sebagai bentuk apresiasi. Dampak film bisa terasa begitu subtil, personal, hingga membangkitkan kesadaran kolektif di ruang-ruang sosial. Film terus berperan sebagai penghubung antara kita dengan cerita-cerita yang tidak kita alami, tapi perlu kita sadari dan pahami keberadaannya, agar dapat lebih mengenal ragam dunia yang plural ini. Dengan begitu, setiap film yang lahir tidak akan pernah berakhir. Ia terus hidup dalam diri dan membersamai kehidupan kita saat ini, sampai nanti.

Editor: Edo Wulia

Discussion about this post